当前位置:

首页 >

相关知识 >

RFID技术的概念、原理以及耦合类型

RFID技术的概念、原理以及耦合类型

|

|

发布时间: 2024-01-11 16:25:58

|

RFID无线射频识别的概念

射频识别(RFID)是一种创新的无线识别手段,它借助电磁波信号实现对目标对象的自动识别,并捕获相关数据。简而言之,RFID是无线技术领域的一颗璀璨明星,它采用非接触式的自动识别方式,以高效、准确而著称。RFID技术的识别速度迅捷,准确度高,且射频标签所承载的信息容量巨大。更为引人注目的是,RFID能够穿透木材、塑料、纸箱、液体等多种介质进行识别。同时,RFID技术具备同时识别多个电子标签的能力,以高频的ISO/IEC 18000-3 M3协议阅读器为例,它每秒可以识别超过300张标签,而超高频的阅读器更是每秒可读取超过1000张标签,大幅提升了识别效率。

RFID射频识别系统的组成及工作原理

射频识别系统通常由两个部分组成:射频识别系统通常由两大核心组件构成:射频阅读器和RFID电子标签。

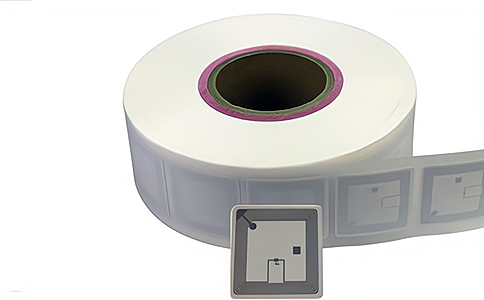

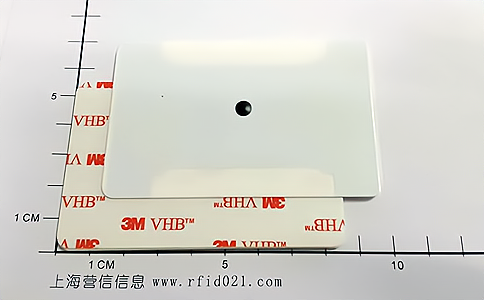

RFID电子标签,作为阅读器的识别目标,被紧密附着在需要管理的物体上。这些标签精巧而复杂,主要由天线和芯片组成。每个RFID电子标签都拥有独特格式的电子编码,它们像身份证一样标识着目标对象。

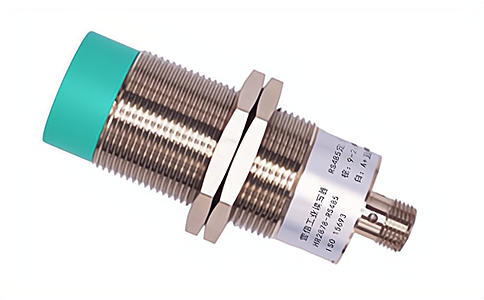

射频阅读器,英文称为Reader,是RFID系统的另一大支柱。它能够通过非接触方式与RFID电子标签进行通信,读取并识别标签中存储的电子数据,从而实现对象的自动识别。此外,阅读器还具备数据收集、处理和远程传输等管理功能,能够将数据进一步传输到仪表和网络中,实现信息的共享和远程管理。

在射频识别系统的工作过程中,当标签(Tag)进入磁场接收范围时,它会从RFID电子标签阅读器中接收射频信号。这些信号激活标签中的芯片,使其以感知电流获得的能量发射出芯片上存储的信息(对于被动标记)或主动发送频率信号(对于主动标记)。这一过程实现了信息的无线传输和识别。

RFID无线射频识别耦合类型

RFID电子标签和读出头通过自身天线构建非接触信息传输通道,该天线完全由天线周围的场特性决定。电磁传播的基本规则。一般来说,天线周围的字段可以分为三个区域,具体取决于观测点到天线的距离。RFID电子标签与阅读器之间通过各自的天线构建起非接触的信息传输通道,这一通道的特性完全由天线周围的场决定,遵循着电磁传播的基本规律。根据观测点到天线的距离不同,天线周围的场可以分为三个区域:

1、无功耦合区:紧邻天线口径的附近区域,其边界通常距离天线口径二分之一波长。在这一区域内,电场和磁场的转换类似于变压器的原理,形成一个储能场。

2、密耦合区:在此区域内,电磁场已经摆脱天线的束缚,以电磁波的形式进入空间,辐射场占据主导地位。辐射场的角度分布与观测点到天线口径的距离密切相关。

3、遥耦合区:这是最重要的场区,其辐射场的角度分布与距离无关。与近区的边界距离由天线直径和电磁波波长共同决定。

在射频识别系统中,标签和读出头之间的距离是射频识别系统应用的重要指标。通常,此运动距离定义为标签和读取头之间可以可靠地交换数据的距离。根据标签和阅读之间的工作距离,标签天线和阅读天线之间的结合可分为以下三类:在射频识别系统中,标签与阅读器之间的距离是系统应用的关键指标之一。这一距离被定义为标签与阅读器之间能够可靠地交换数据的最大距离。根据工作距离的不同,标签天线与读写天线之间的耦合可以分为以下三类:

1、密耦合:工作距离在0到1厘米之间,主要通过半无孔磁场之间的电感耦合实现。频率通常在30MHz以下,具有电磁泄漏小、能量大的特点,适用于对安全要求较高的场景,如低频门禁系统。

2、遥耦合系统:进一步分为近耦合系统(工作距离约15厘米)和疏耦合系统(工作距离约1米)。它们利用无功近场区之间的电感耦合进行通信,典型的工作频率为13.56MHz。这种系统在图书档案管理、智能餐饮结算等领域得到广泛应用。

3、远距离耦合系统:工作距离在1到10米之间,利用辐射远场区之间的电磁耦合进行通信。这种系统适用于智能工具管理、车辆管理等需要较长距离识别的应用场景。

|

需要我们协助吗?

无论产品咨询、还是RFID相关技术探讨,欢迎与我们联系,我们有专业的技术支持为您提供服务。

上海营信专注于研发生产RFID阅读器/天线/电子标签/手持终端和系统集成。我们的RFID产品可以用于许多不同的领域,如医疗耗材管理、试管试剂管理、档案管理、仓储管理、资产管理、图书管理、智能制造、工业自动识别等多个领域,欢迎与我们合作,作为有超15年行业经验的上海营信值得您信赖。